其の2

0,3の線を植え込みます

下図の様にノギスで計測しながら削ります。作例の場合0,6の板を使用していますから、1,4ミリになればO,Kです

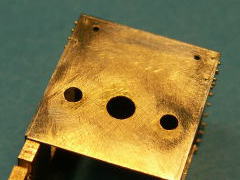

ポケットにカプラーがスムーズに入る様調整します

植え込む線の先端をテーパー状にすると植え込みが楽です

カプラーポケットを図の様に加工します

加工御依頼主(以降 X様と称します)のご希望で、カプラーは当工房製の自動連結器と交換、ポケットはニワ製に交換します

線を植え込みます

精密ヤスリで高さを揃えます

写真を参考にアングルの形を仕上げます

板に付けた状態でアングルの長さを(作例では2,4)出してしまいます

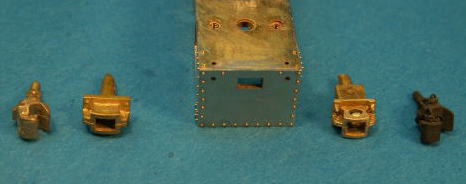

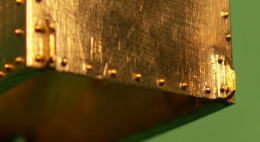

最大の難関 アングルの取り付けの完了です

フロントビーム廻りの細密化

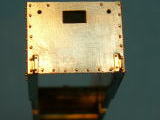

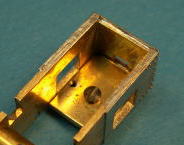

デッキ下板をハンダ付けします 2ミリのビスとナットで仮に上下を止めて位置調整すると楽です

線は圧入して有りますが抜けるとイヤですのでアングルの廻りにフラックスを塗りガスバーナーで炙り線の廻りにハンダをにじませます

開放テコ受けも”X”様のご希望で作り変えます。開放テコを先に付けないとなりませんので、テコ受けに使うパーツ待ちで、他の箇所に移ります。

0,29の穴をあけます

所定の位置にハンダ付けします

形が整ったら板から半田ごてを当てて外します

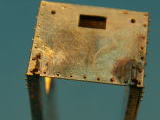

デッキ下板が付きました

デッキ板止めボルトの表現です

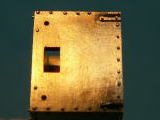

フロントビームの補強アングルを作ります

アングルは実物写真から割り出すと0,8×0,8位になります。手持ちのロストパーツ(試作品)から切り取りました。

0,6t以上の板にハンダ付けします

ロストのアングルが1,0×1,0ですから、0,2ミリヤスリで削ります.

両辺共0,8ミリに削ります

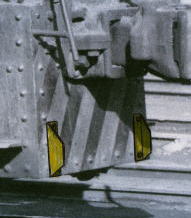

今回のB20 10号機は鹿児島機関区時代を再現いたします、梅小路の保存機にはアングルは付いていませんので、鮮明な写真が無いのですが、図の黄色に塗った部分です。